Zusammenfassung

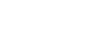

Aktueller Entwurf eines Baukasten-Elementarteilchens mit Ladung (blau/rot), Spin (grün/gelb) und Farbladung (orange). Doppelklick zum Restart der Animation. Modell ist während Animation beweglich (Maus).

Hypothesen

- Das Universum könnte eine Simulation sein.

- nil ist das „Nichts“, das Unbekannte. aliq ist das Etwas im Nichts. Im Sinne Simulation ist nil der Reinraum, der Konzepte validiert.

- Kleinste Zeiteinheit für nil ist tnil=1 (tnil ∈ ℤ ∧ tnil > 0). Kleinste Längeneinheit für nil ist lnil=1 (lnil ∈ ℤ ∧ lnil ≠ 0). aliq ist in sofern an die Regeln von nil gebunden, das Ereignisse innerhalb von tnil=1 nicht mehr zeitgebunden dargestellt und berechnet werden können und Objekte mit lnil<1 von nil nur als Gesamtenergie wahrgenommen werden können.

- nil wirkt der Gesamtenergie eines beliebigen aliq gleichmässig von allen Seiten und Dimensionen entgegen.

- Alle Regeln von einem beliebigen aliq die nil tangieren, werden von nil spiegelbildlich auf das aliq angewendet (actio=reactio).

- nil könnte eine Erklärung für das Higgs-Feld sein.

- Der Welle-Teilchen-Dualismus ist als Konstruktionsprinzip des aliq implementiert. Alles unterhalb tnil=1 und lnil=1 wird als stationäre Summe von zeitlosen Wellenfunktionen behandelt, ansonsten müssen Objekte mit lnil>1 jeweils zu tnil=n+1 geometrische Formen materialisieren.

- Das konzipierte aliq wird mit e=±1 initialisiert. Der Ausgleich der Gesamtsumme von e ist eine Definition des aliq um Reaktionen von nil so gering wie möglich zu halten.

- Elementarteilchen setzen sich aus geometrischen Objekten zusammen, die die Eigenschaften beschreiben.

- Flächen dürfen sich schneiden aber nicht überdecken bei tnil=n+1.

- Die Topologie ist flach, die Summe aller Winkel eines Dreiecks ist 180°.

Einleitung

Also auf den ersten Blick betrachtet, universus, gesamt. Also uni … die einen, die anderen, wenn man Pons Glauben schenken mag, dann versus. Lässt viele Interpretationen zu, die weniger mit A vs. B, eher mit Linie, Vers, Wendung, Furche und als quoquo versus überall hin zu tun haben scheinen.

Wenn wir an den Anfang zurückgehen, dann ist doch erstmal die Frage da, was genau ist das Nichts, das Unvorstellbare, der Teil der nicht zu unserem Universum gehört, obwohl unserem Universum Leere nicht unbekannt ist.

Die Begriffe wie Raum sind nicht anwendbar auf das Nichts, gekennzeichnetet durch Nichtanwesenheit. Insofern ist Nichts (nil) ein guter Name für eine Entität die wir weder verstehen noch uns annähernd vorstellen können. Allerdings ist diese Entität, wie immer sie geartet ist, aus der Existenz unseres Universums abzuleiten, ausser wir glauben an eine Jungfrauengeburt. Wir wissen zwar nicht was und wie es vor dem Urknall war, aber es muss einen Zustand vor dem Urknall gegeben haben, der nicht unbedingt etwas mit diesem Universum gemein haben muss.

Wenn man gewillt ist diesem Gedanken zu folgen und die Existenz unseres Universums mit in Betracht zieht, ergibt sich daraus, dass sich in der Entität nil eine Entität etwas aliq (aliquid ist ein bisschen lang, aliq sollte reichen) gebildet hat oder von nil, bildlich gesprochen, ausgespieen wurde.

Schematisches Beispiel für nil (grauer Bereich) und aliq (roter Bereich). nil ist überall und daher ist aliq immer in der „Mitte“ von nil. Animation kann mit Mausklick neu gestartet werden. Die Darstellung von nil als umgebende Sphäre ist nur symbolischer Natur.

Wir hätten also nil (das Unbekannte) und aliq (das fast Unbekannte). Daraus ergeben sich schon eine Menge Konzepte. Allein das Postulat von nil schliesst die Existenz der Konzepte von 0 und 1 ein. Mit aliq wird es zwangsläufig, wie auch die Erweiterung des Zahlenraums.

Aber was könnte dieses nil sein? Welche Eigenschaften sind vorstellbar. Denn ableiten lässt sich nichts, wir können nil nicht erreichen. Wir sind in einem aliq, was nur eines von vielen sein mag.

Was wäre wenn nil eine Prüfungsentität für Konzepte wäre? Ein Götterspielzeug? Eine Entität die actio=reactio absolut anwendet, die die Regeln eines jeden Systems, dass sich in aliq bildet, spiegelbildlich auf dieses System anwendet? Und die den Takt angibt, die minimalste Zeiteinheit die nil und somit jedes aliq kennen kann? Wie auch die minimalste Ausdehnung? Die dadurch sogar limitiert wird? Nur innerhalb dieser Grössen reagieren kann?

Welcher Minimalwert wäre denkbar, könnte von nil selbst ohne Schwierigkeiten abgeleitet werden?

Hier bietet sich die 1 für Minimalwerte an, denn mit aliq entsteht sozusagen zwingend das Konzept von 0 und 1. Ebenso bietet sich dann die 0 als zwingend zu erreichender Zustand von nil an, nicht nur durch das Konzept, sondern auch durch spiegelbildliches actio=reactio. Wenn man das Konzept einer Zahl in die Entität nil wirft, dann reagiert nil mit der entsprechenden Anti-Zahl, die sicherstellt, dass das Ergebnis 0 ist.

Alles anderen Werte würden erfordern, das nil in sich, unabhängig vom aliq, komplexe Regeln haben müsste. Da jedoch nil nur spiegelbildlich reagieren kann, wenn etwas im nil erscheint, ist nil immer nur genauso komplex wie das aliq auf das es reagiert. Es benötigt keine eigenen Regeln, die über actio=reactio hinausgehen.

Wenn man einen Zahlenraum von 1, 0 und -1 im nil aussetzt, der nur die Regel besitzt, das 1 + -1 = 0 ist, dann wird nil auf eine 1 mit -1 und vice versa reagieren. In unserem Universum würde das nahelegen, dass das postulierte Higgs-Feld die Manifestation der reactio von nil gemäss den Regeln für dieses Universum ist.

Um also grundlegende Regeln für ein aliq zu entwickeln, die sicherstellen, dass dieses aliq nicht gleich bei tnil=1 seine gerade begonnene Existenz beendet, braucht man eine ausbalanciertes System, ein System in dem sich alle Kräfte und Regeln die definiert wurden im Gleichgewicht befindet und in Summe 0 ergibt.

Das beantwortet nicht die Frage wie unser Universum entstanden ist, aber es liefert eine Basis für die Frage, wie müsste man ein Universum als aliq konstruieren, wenn man ein nil-Entität zur Verfügung hat?

Gemäss den meisten Religionen, insbesondere denen mit mehreren Göttern, muss man annehmen, dass Götter mogeln, schummeln und betrügen, wann immer es ihnen möglich ist. Wenn man also ein Universum konstruieren möchte, somit zu einem Schöpfer, einem „Gott“ wird, dann ist natürlich die Frage, wo man am besten mogelt. In bester Hackermanier schaut man sich also als erstes die Begrenzungen an, denen nil unterworfen ist.

Ein Wahrnehmungslimit ist immer gut, wenn man tnil=1 und lnil=1 annimmt. D.h. man braucht Regeln, die auch unterhalb dieser Grenzen anwendbar sind. Die Regeln und die Konfiguration sollten spiegelbildlich sein, wenn nil spiegelbildlich reagiert, dann garantiert eine spiegelbildliche Konfiguration eine Balance, eine Endsumme 0.

Was lässt sich aus unserem Universum ableiten?

Übersicht abgeleitete Objekte

- Sphäre

- Kreis

- π und Winkel

- Dreieck

- Quadrat

- Vektoren

- Rauminhalt und Oberflächen

- 1/2 und 1/3 Verhältnisse

- Rotation

- Rotationsrichtungen

Übersicht Zuordnungen

- Sphäre:

- Elektrische Feldkonstante ε0 mit Wert (4π)-1 (Verhältniszahl zu AO Oberfläche der Einheitssphäre)

- Gravitationskonstante G mit Wert (8π)-1 (Verhältniszahl zu AO Oberfläche der Hüllsphäre, die nil um eine Einheitssphäre schaffen muss, um der Ausbreitung von aliq entgegenzuwirken und Masse zu erschaffen)

- Kreis/Rotation: Planck-Konstante h mit Wert 2π und ħ mit Wert h/2π. Genauer Objektbezug noch unklar.

- Quadrat: r, c

- Gleichseitiges Dreieck, Drittel-Objekte: Ladungszahl Elementarteilchen

Ableitungsversuche

Wir verfügen ja über einen reichhaltigen Schatz an Erkenntnissen aus unserem Universum, auch wenn wir es nur von innen betrachten können. Welche der bekannten Eigenschaften sind geeignet, geometrische Objekte abzuleiten? Objekte die zu einer flachen Mannigfaltigkeit passen, bei denen eine Linie gerade ist, die Summe der Winkel in einem Dreieck 180° ergibt?

Die elektrische Feldkonstante ε0, Planckwert (4π)-1 fällt einem da sofort ins Auge. Die Basis ist eine Hüllsphäre mit einer Oberfläche 4πr2, wobei r=1 ist. Diese Oberfläche wird als Verhältniszahl verwendet, die das Verhältnis von elektrischer Flussdichte zu elektrischer Feldstärke im Vakuum definiert.

Daraus lassen sich ein paar interessante geometrische Objekte ableiten. Die elektrische Feldkonstante ist mit der Ladung eines Elementarteilchens assoziert, die an der elektromagnetischen Wechselwirkung beteiligt ist. Wir haben also eine Sphäre, die den Kreis und π impliziert. Wir haben r2 das ein Quadrat impliziert. Wir haben einen Bezug zu Flächen wie auch die anteilige Anzahl ihrer Flächenpunkte.

Die Planck-Konstante h springt ebenfalls ins Auge: 2π. Die das Verhältnis von Energie und Frequenz eines Systems beschreibt. Der Umfang eines Einheitskreises oder eine Einheitssphäre, aber auch Bezug zur Kreisfrequenz ω.

Womit die reduzierte Planck-Konstante ħ zu 1 würde, da h/2π. Man kann 2π allerdings auch als Fläche deuten, als Oberfläche einer Halbkugel oder als Kreisfläche. Ebenso ist ein Rotationsbezug möglich.

Die Gravitationskonstante G mit Planck 1 ist da schon schwieriger. Natürlich kann man argumentieren, dass wir ±1 Energie im nil freisetzen und dass daher nil mit ±1 dagegenhält. Die Verhältniszahl 1/8π gefällt mir da wesentlich besser. Denn 8π beschreiben die Oberfläche einer Hüllsphäre, die doppelt soviel Volumen hat wie die Einheitssphäre, genau das was ich von nil erwarten würde. Es umhüllt mit dem Volumen einer Einheitssphäre diese aliq Einheitssphäre vollständig. Bringt also genau die Gegenkraft auf, die das aliq auf nil ausübt. Die Gegenvektoren sind zwar kleiner, da r=√2, aber von der grösseren Oberfläche der Hüllsphäre zeigen entsprechend mehr Vektoren auf das aliq. Da nil die Regeln des aliq einhält, insbesondere was Welle-Teilchen-Dualismus angeht, wäre diese Konfiguration die aus meiner Sicht wahrscheinlichste Reaktion von nil.

Wir hätten also schon ein paar geometrische Baukastenelemente. Aber die Frage stellt sich dann, wenn man es geometrisch umsetzt, wie können sich Flächen auslöschen? Wie sieht eine Anti-Fläche aus? Fläche oder Volumen, wie auch unsere Darstellung davon, ist ein Hilfskonstrukt. Sie wird beschrieben durch Vektoren, die einen Raum in einer jeweiligen Dimension vollständig umschliessen, ihn vom restlichen Raum trennen. Eine Linie, in einer Dimension, die nur eine x-Achse kennt, ist auch nur eine extreme Fläche, der Raum zwischen zwei Punkten. Ein Vektor ausgehend vom 0 Punkt. Der einen entsprechenden Gegenvektor kennt, der mit dem gleichen Mass in die entgegengesetzte Richtung strebt. Der diese Linie mathematisch in Summe aufhebt und sie doch existieren lässt.

Solange sie nicht den gleichen Raum belegt. Diese Regel wird für ein zu konstruierendes Universum zwangsläufig, wenn man die symmetrisch ausgeglichene Möglichkeit zur geometrischen Persistenz zulassen will, aber eine Möglichkeit benötigt, dass sich Flächen aufheben und umformen können.

Man kann die Grenzen von Flächen, dargestellt durch Vektoren, als Grenzen zum nil verstehen. Dort wo nil jeweils bei tnil=n+1 Gegenvektoren bereitstellt, die das Objekt zum einen zwingen sich in seiner Form zu zeigen und andererseits das Objekt an diesem Ort zu diesem gegebenen tnil einfrieren, für den Moment persistieren. Die den von nil eingeschlossenen Raum im aliq manifestieren. Nach den Regeln des jeweiligen aliq.

Ein Problem, dass die Regeln eines aliq, das unserem Universum nahe kommt, auch lösen müssen, ist symmetrisches Chaos, symmetrischer Zufall, so in Richtung symmetrische Mandelbrot-Menge.

Letztendlich bauen wir auf einem Informationsraum (Vektoren, Parameter, Koordinaten) und einem geometrischen Darstellungsraum (Flächen, Grenzen, Objekte) auf. Der Darstellungsraum ist letztendlich nur eine Visualisierung der Energie. Wie im richtigen Leben. Ein Tisch erscheint für uns stabil. Aber letztendlich ist der Schwingungsbereich der Energie, die diesen Tisch formt, einfach nur unterhalb unserer Wahrnehmungs- und Reaktionsschwelle. Die Manifestation die sich als Tisch zusammengefunden hat ist zudem noch zeitlich stabil für unsere zeitliche Wahrnehmung. So wie ein geschlossenes Fenster für eine geschlüpfte Eintagsfliege oder eine Fruchtfliege stabil und unüberwindbar wirken mag.

Wenn man also als Schöpfer gut mogelt, dann bekommt man durch nil den Welle-Teilchen-Dualismus quasi geschenkt mit einem geometrischen Modell und Aktionen, die unter tnil=1 und lnil=1 liegen. Schaust du nach, bin ich Teilchen, ansonsten bin ich Energie die sich wellenartig verhält.

Wenn wir allerdings Welle für das zu konstruierende Universum denken, dann muss auch Rotation ein Bestandteil sein. Spin drückt zudem Eigenrotation aus.

Das Dreieck ergibt sich implizit aus dem Kreis wie auch aus den 1/3 Verhältnissen für Ladung. Ebenso wie 0 und 1 Verhältnisse.

Baukasten

Die Anforderungen an ein erstes Teilchen sind also:

- Es enthält einen vollständigen Set aller geometrischen Objekte, aus denen Elementarteilchen entstehen können.

- Es ist symmetrisch und neutral.

- Es ist sein eigenes Anti-Teilchen.

Die Mindestanforderung an ein geometrisches Objekt des Baukastens ist, dass es Teil einer Konfiguration ist, die eine Eigenschaft geometrisch und mathematisch beschreibt.

Die Eigenschaft Masse ist eine implizite Eigenschaft, die sich aus den Vektoren ergibt, die nil bereitstellen muss, um Objekte zu jeweils tnil=n+1 an Ort und Stelle zu behalten und sie zwingt, sich zu materialisieren, wenn ihre Ausdehnung lnil=1 erreicht.

Nimmt man an, dass sich aliq maximal mit lnil=1 innerhalb von tnil=1 in nil ausbreiten kann, dann erhält man einen Einheitskreis, eine Einheitssphäre mit d=2lnil. Spätestens dann muss nil dagegenhalten.

Die einheitliche Objektgrundform, hier Punkt→Kreis→Sphäre, definiert anhand ihrer Oberfläche die elektrische Feldkonstante ε0 gemäss Dimension. Beim Kreis also 1/πr2, bei der Sphäre 1/4πr2.

Die magnetische Feldkonstante µ0 ist da schon eine Herausforderung. Wir haben einen Bezug zu ε0, welches wiederum mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit c, in unserem Universum Lichtgeschwindigkeit genannt, zusammenhängt. Und zu E führt. Wie auch zur Masse m, die Kraft, mit der nil dagegenhalten muss.

Und wir brauchen jede Menge Oberfläche um auf einen annähernden Wert zu kommen. Im Verhältnis zu 1/4πr2. Und die Basis sollte ein Quadrat enthalten. Da wir c2 benötigen. In der jeweils passenden Dimension zu ε0. Rein flächen- und umfangmässig sind Vielecke ergiebiger. Sie sollten aber ein passendes Quadrat enthalten. Hier würden sich rechtwinklige Dreiecke anbieten, die gemäss Pythagoras, a2 + b2 = c2 ergeben. Eine quadratische Fläche basierend auf der Hypothenuse.

Was leider nicht zu dem 1/3 Verhältnis passt, das eine Eigenschaft von Ladung ist. Denn ein gleichseitiges Dreieck hat nun mal überall 60°. Aber man könnte das gleichseitige Dreieck teilen, erhielte die doppelte Anzahl an rechtwinkligen Dreiecken, die man für 1/3 braucht und somit auch das doppelte Quadrat der Hypothenuse pro Drittel.

Wenn man einen Halbkreis in Drittel aufteilt, der Kreis ist ja schon, um symmetrisch zu sein, in einen positiven und negativen Sektor geteilt, dann ergeben sich 6 Hypothenusen. Da die Fläche der Hypothenuse der Fläche von a2+b2 entspricht, ergibt sich eine Fläche von 12r2, die bei Ladung 1 abgedeckt würde. Bei Annahme eines Einheitskreises wäre c dann √12 in der zweiten reellen Dimension. Wir hätten einen Faktor 4 für die Fläche des gleichseitigen Dreiecks, wenn es in die nächste Dimension erweitert wird. Was keinen Sinn macht. Wir brauchen einen Faktor der ungefähr bei 9 liegt, wenn wir in einer Sphäre sind. Wenn wir im Kreis π/3 wählen, als Representation der minimalsten Drittelfläche, dann müssen wir in der Sphäre 4π/3 wählen und noch die Halbkreisflächen addieren, die sich aus der gedrittelten Kugel ergeben. Also 4π/3 + π. Führt aber zu einer zu geringen Lichtgeschwindigkeit insgesamt. Die √(4π/3 + π) ergibt einen Wert bei 2.7, nicht bei 8.98.

Wenn man die Sechstelkonfiguration anschaut, als Ladung und Anti-Ladung, ergibt sich auch ein Drittel Oberfläche der Sphäre und 2 Kreisflächen, was 4π/3 + 2π entspräche und einen zu hohen Wert liefert.

Wenn man allerdings berücksichtigt, dass ein magnetisches Feld senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ladung und den Feldlinien des Magnets steht, dann muss eine Ladungskonfiguration dies berúcksichtigen. D.h. um eine Ladung eines Elementarteilchens korrekt darzustellen, braucht es mindestens zwei Kreisflächen die senkrecht zueinander stehen. Die eine Kreisfläche muss die Beschreibung der Ladungsstärke und Bewegungsrichtung der Ladung enthalten, die andere die Ausbreitungsmöglichkeit von Feldern elektrischer oder magnetischer Ursache, die senkrecht zur Bewegungsrichtung der Ladung stehen und die Feldstärke beschreiben.

Eine Ladungskonfiguration mit vollständiger 1/3 Ausprägung könnte dann intuitiv so aussehen, ist aber wahrscheinlich falsch:

Was zu ganz anderen Flächen führt. Und auch ein recht komplexes Objekt wäre. Überlappungen, Aussparungen, die Berechnung ist nicht mehr trivial.

Und irgendwo darin muss das Quadrat mit a = (ε0 * µ0) liegen, dessen Wurzel, mit -1 ins Verhältnis gesetzt, die Lichtgeschwindigkeit c ergibt. Oder auch in der vollständigen Konfiguration mit 1 also drei Dritteln als Ergebnis der Effektüberlagerung aller Drittel.

Was haben wir aktuell:

- Zwei 4π/6 Oberflächen, die sich symmetrisch gegenüberstehen.

- Zwei 4π/6 Oberflächen, die durch die ersten zwei Oberflächen mittig geschnitten werden.

- Vier Schnittflächen mit Fläche π, die sich schneiden.

- Symmetrische Aussparungen in allen Quadranten.

Ein komplexes Gebilde. Mit Möglichkeiten.

Wir haben eine Gesamtoberfläche, die als Verhältnismass dienen kann, sowohl für eine Drittelladung, wie auch für das Verhalten elektrischer und magnetischer Kräfte im Normfall. Wir wollen ja eichen, die Norm festlegen, ohne zu bestimmen, dass sie immer Norm sein muss, nur das sie erstrebenswert ist.

Wir haben Überlappungen, die sich als Interaktionsräume zwischen Ladungsbewegung und Feld eignen. Wir haben Aussparungen, tote Winkel, Bereiche die Interaktion ausschliessen.

Im Moment haben wir noch keinen Drehimpuls, den bekommen wir aber, wenn wir Spin integrieren.

Die Schwierigkeit ist jetzt, die jeweiligen Räume zuzuordnen. Es bietet sich an, das Strecken, wenn sie in Betracht gezogen werden, geometrisch als Quadrat abgeleitet werden. Die Faktoren, wie 10er Potenzen heben wir uns noch für später auf. Die Basiswerte müssen ohne Potenz zumindest ähnlich sein. Denn die Wechselwirkung zwischen mehreren Eigenschaften ist ja noch nicht im Fokus.

Um auch nur die Ladung halbwegs nachvollziehbar grafisch darstellen zu können, werde ich wohl um Blender nicht herumkommen. Schnittmengen grafisch hervorzuheben und zu beschriften, im reellen dreidimensionalen Raum, ist mit p5 nur unter extremen Aufwänden denkbar. Würde aber, wenn man es genau bedenkt, die mathematisch notwendigen Formeln liefern, abgesehen von grafischen Tricks bei der Schichtung und Rotationstricksereien. Beschriftung ist ein wirkliches krasses Problem mit WebGL.

Ich muss den Ladungsentwurf korrigieren, das Feld muss senkrecht zur Bewegungsrichtung liegen und an den äusseren Polen orientiert sein. Es muss Ladung mittig schneiden. Sonst läuft das induzierte Feld ins Leere. Aber was genau heisst senkrecht zur Bewegungsrichtung. In zwei Dimensionen ist das einfach. 90° auf das Ende des Bewegungsvektors. Aber in drei Dimensionen gibt es zwei Achsen, die in Frage kommen können.

Schematischer Basis-Entwurf für Ladung ±1/3 ohne Rotation der Feldfläche.

Wenn die Rotation der Feldfläche innerhalb von tnil=1 erfolgt, dann wird die jeweilige Ladungsfläche und alle Bewegungsrichtungen von Ladung vollständig, quasi gleichzeitig, abgedeckt. Die Winkelgeschwindigkeit muss damit ω=2π für tnil=1 sein.

Entwurf für Ladung ±1/3 mit Rotation der Feldfläche. Doppelklick für Neustart Animation. Modell beweglich während Animation.

Die möglichen Reaktionsräume werden hierbei schon reichlich komplex, wenn man die Rotation noch hinzuzieht.

Entwurf für Ladung ±1/3 mit Rotation der Feldfläche und Reaktionsräumen. Doppelklick für Neustart Animation. Modell beweglich während Animation.

Mit der mittigen Ausrichtung auf den jeweilig vertretenen Kreissegmenten erhält man zusätzlich eine Polung. Die Pole nehmen je nach Anzahl der Kreissegmente eine unterschiedliche Position ein, die jeweils zu tnil=n+1 in der Ausgangsposition sind.

Mit der Rotation lässt sich möglicherweise ein Bezug zur Geschwindigkeit herleiten.

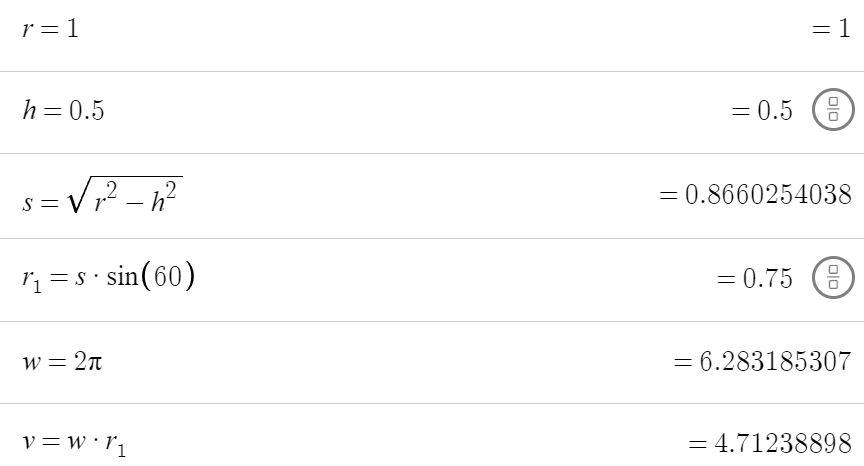

Die Umlaufgeschwindigkeit v der Inkreisfläche, die durch die Dreiecke der Feldkreises bestimmt wird, liefert einen Wert bei 4.7. Die Höhe muss bei 0.5 liegen, da es sich um gleichseitige Dreiecke mit a=b=c=1 handelt, die den Grosskreis mittig schneiden. s bezeichnet den Radius des Inkreises. Polarwinkel ist zwingend 60° und ergibt sich aus dem Dreieck das mit 30° anliegt, wobei O als Mittelpunkt der Sphäre definiert ist. r1 entspricht r⊥ und es gilt v = ωr⊥.

Der Inkreis wäre zumindest stabil, unabhängig von der Anzahl oder dem Vorzeichen der Drittelsegmente des Halbkreises. r wäre ein Faktor, der die tatsächliche Umlaufgeschwindigkeit beeinflussen könnte. Wenn wir vereinfacht annehmen, dass sich die Vektoren der zwei Inkreise addieren, da sie ja dieselbe Bewegungsrichtung haben, dann kommen wir auf einen Wert von 9.4, der erstmal viel zu hoch, aber halbwegs plausibel für die Baukasteneigenschaft Ladung scheint.

Entwurf für Ladung ±1/3 mit Rotation der Feldfläche und Inkreise. Doppelklick für Neustart Animation. Modell beweglich während Animation.

Allerdings fehlt noch Spin und Farbladung, die durchaus einen Einfluss haben könnten und die in dem Modell untergebracht werden müssen ohne das Flächen aufeinander zu liegen kommen. Da wir bereits eine Rotation haben wird es schwierig, da alle Achsen bereits abgedeckt sind. Es wird eng.

Wie könnte die Eigenschaft Spin aussehen, selbst wenn wir noch keinen Platz dafür haben? Das einfachste wäre zwei Halbkreise oder Halbkugeln, die je nach Rotationsrichtung die Werte 0, 1/2, 1 oder -0, -1/2, -1 annehmen können. Aber damit gäbe es keinen Möglichkeit für Antispin und Aufhebung. Die Basis Halbkreis für die Konstruktion macht prinzipiell Sinn aus Symmetrie-Gesichtspunkten. Also bietet sich ein Inkreis-Quadrat an.

Wenn wir uns diese Grundstruktur ansehen, dann ist gleich klar, dass wir es mit Flächen zu tun bekommen, die mit anderen Flächen kollidieren werden. Selbst wenn wir den Kreis um 45° rotieren. Wir könnten maximal zwei Segmente vor Kollisionen bewahren. Die anderen zwei werden sich überschneiden mit dem Ladungsfeld oder der Ladung. Egal welches Quadrat wir einzeichnen.

Die nachfolgende Konfiguration wäre gegebenenfalls integrierbar, aber die Argumentation wird ein bisschen haarig, da wir nur 1/2 und -1/2 haben. Wo sind 0, 1 und -1?

Zudem besteht die Möglichkeit, dass Farbladung eine abgeleitete Grösse aus der Reaktion zwischen Spin und Ladung ist, keine beliebig konfigurierbare Eigenschaft.

Man kann natürlich, wie bei Ladung dieselbe Struktur nochmals senkrecht aufsetzen und mit der geeigneten Rotationsachse wären Interferenzen vermeidbar und man hätte 2 mal ±1/2. Was Reaktionen nicht ausschliesst, aber Flächen von unterschiedlichen Eigenschaften nicht miteinander kollidieren lässt. Innerhalb einer Eigenschaft ist es wünschenswert, das Flächen miteinander reagieren aber nur minimal, als Schnittpunkte, kollidieren.

Ein solches Objekt, Ladung und Spin ohne Kollisionsflächen, könnte so aussehen:

Entwurf für komplettes Baukasten-Boson: vollständige Ausprägungen von Ladung, Spin und Farbe, kollisionsfrei integriert. Die korrekten Rotationsrichtungen und -geschwindigkeiten sind noch nicht berücksichtigt. Doppelklick für Neustart Animation. Modell beweglich während Animation.

Solange Spin um die gleiche Achse rotiert wie das Ladungsfeld, sind Kollisionen unmöglich. Das Spin im gleichen Takt oder in die gleiche Richtung rotieren muss ist noch nicht unbedingt zwingend. Aber wir haben einen geringfügig kleineren Inkreis mit einer anderen Umlaufgeschwindigkeit. Würden uns 8.9 annähern.

Es gibt sogar noch Freiraum der für die Farbladung genutzt werden könnte, allerdings ist der Freiraum symmetrisch auf Basis 2, nicht auf Basis 3. Was entweder bedeuten könnte, es gibt noch zwei unbekannte Farbladungen oder die Aufteilung wird mühsam. Die Segmente müssten in Drittel zerlegt und zugeordnet werden.

Andererseits wäre es ja Verschwendung, den verfügbaren Raum nicht zu nutzen.

Wie es der Zufall will, haben die freien Kreissegmente einen Winkel von 15°, zufällig die Hälfte eines Sechstelwinkels im Halbkreis oder ein Viertel von 60°. Es ergibt sich damit eine Beziehung zwischen Basis 2 und Basis 3.

Mit Spin haben wir ja schon eine Turbine. Mit Farbladung könnte man das Gleiche machen, einfach nur mit drei Schnittflächen. Vier kleine Turbinen mit sechs Rotorblättern, die sich erstmal um sich selbst drehen und dann noch zur Achse der Ladung rotieren. Bedeutet aber das jedes Segment einen kompletten Satz von Farbe und Anti-Farbe enthalten kann, das jedes Segment prinzipiell seine eigene Antiteilcheneigenschaft sein kann.

Wenn man den sechsteiligen Kreis auf die Turbine spiegelt, ihm Farben und Anti-Farben zuordnet, die Turbine auch noch rotiert, was heisst, das jede gesetzte Farbe oder Anti-Farbe mit jeder Farbe reagiert, reagieren muss, dann müssen nur noch die Farben übrigbleiben, die sich nicht auslöschen. Was schwieriger ist als es klingt. Denn wir haben zwar Komplementärfarben, die sich gegenseitig auslöschen, aber wenn alle Farben vorhanden sind, sind alle Kombinationen implizit und müssen ergeben, dass sich alle Farben kombiniert mit allen Anti-Farben auslöschen. Ich bezweifle, dass das möglich oder sinnvoll ist.

Wenn dagegen nur halbe Umdrehungen möglich wären, dann würden sich die komplementären Farbeigenschaften während tnil=1 decken. Es fehlt noch die zündende geometrische Rechtfertigung, warum diese Turbinen anders drehen sollten. Sie hängen an zwei Drehmomenten, wenn sie genau dazwischen sind. Wäre eine Anfangspunkt. Die sind im Moment synchronisiert, rotieren in die gleiche Richtung, allerdings wirkt Spin von oben und Ladung von unten, mit unterschiedlichen Potentialen. Könnte eine Bremsung und Umkippen ab einem gewissen Punkt erklären.

Doch eigentlich müsste es ein Ruckeln ergeben, ein Nachrücken. Die Umlaufgeschwindigkeit der beiden Inkreise ist konstant, die Auftragsfläche ist immer r, also nicht relevant. Die Umlaufgeschwindigkeits-Vektoren laufen also in die Gegenrichtung. Übrig bleibt der Differenzvektor, der das Ruckeln verursachen wird, dass dazu führt, dass Farben, die nicht komplementär sind, aufeinander zu liegen kommen. Wenn man die Vermittlerrolle ernstnehmen will, müssen die Bewegungsmomente von Spin und Ladung die Rotation von Farbladung definieren.

Man könnte natürlich auch sagen, dass diese Eigenschaft die Segmente beschränkt, sie können jeweils nur eine Farbe und Anti-Farbe enthalten und wir haben einen Joker. Eine zusätzliche Kombination, die aus Farbe und Anti-Farbe besteht, aber nicht definiert ist. was blöd ist, wir sollten wissen, wann welche Farbe und Anti-Farbe im vierten Segment ist. Wir sollten eine Regel haben.

Auch eine Regel für die Verteilung der Farben. Besser wäre es von Frequenzen und Mischfrequenzen zu reden. Die Farbanalogie macht blind.

Farbe bedeutet auch, genau genommen, die Ausnahme von der Regel, dass sich Flächen decken können, da Farbe definiert wie und unter welchen Umständen gedeckte Flächen miteinander reagieren können, ausser sie sind keine Flächen mehr, sondern Schwingungen. Unterhalb tnil=1 muss alles Schwingung sein, wenn man den Welle-Teilchen-Dualismus umsetzen will.

Was auch bedeuten würde, Flächen können sich überlappen. Die Frage ist, wann man die Situation dafür schafft.

Ziel ist sozusagen die Synthese der Konzepte von Ladung und Spin. Man hat eine kleine Kraft, die nur stark wird, wenn man ihr zu nahe kommt. Und einen Vermittler.

Im obigen Beispiel ist die Rotationsrichtung und Rotationsgeschwindigkeit nicht korrekt dargestellt, mindestens die Hälfte der Farb-Eigenschaften rotiert falsch herum. Aber der Baukasten ist erst einmal komplett. Man kann eventuell noch vier weitere symmetrische Farbeigenschaften implementieren.

Jetzt kommt der schwierige Teil. Funktioniert es, macht es Sinn und ergeben sich Resultate, die darauf hindeuten, dass es in unserer Welt ähnlich funktioniert?

Die Zutaten sind zumindest simpel. Kreis und mindestens gleichschenklige Dreiecke, sowie gleichseitige Dreiecke. Es können Quadrate abgeleitet werden. Es gibt Reaktionsbereiche und Verbindungen.

Regeln aus dem Baukasten

Aus den geometrischen Objekten, die in Verwendung sind lassen sich diverse Gesetze für den Baukasten ableiten. Hierbei ist r=1 nur der maximale Maßstab mit dem geeicht wird. r kann und muss für einzelne Elementarteilchen kleiner 1 sein. Denn wenn es eine Reaktion geben soll muss es Teilchen und Anti-Teilchen im selben Punktsegment geben. Also kann ein anfängliches Bosonenpaar maximal r=1/2 haben.

Für Zeit gilt prinzipiell T=1tnil, die kleinste Zeiteinheit. Strecken werden in lnil gemessen. Basiseinheit ist 1lnil. Es sind nur Regeln und Abkürzungen gelistet, die sich auf π oder r zurückführen lassen, die generellen Regeln für Kreise und Dreiecke gelten weiterhin.

Einheitskreis

Es gilt: r=1, d=2, U=2π, A=π, ω=2π, Umlaufgeschwindigkeit v=ωr, Polarwinkel ϑ=90°.

Kreis

Es gilt: r > 0 ∧ r <= 1, r ∈ ℝ, d=2r, U=dπ, A=πr2, Umlaufgeschwindigkeit v=ωr⊥, r⊥=r*sinϑ.

Gleichseitiges Dreieck (Ladung – Drittelverhältnis)

Es gilt: a = b = c = r, α = β = γ = 60° = π/3, h=r*sin(π/3), A=r*h/2=r2/4*√3, U=3r.

Rechtwinkliges gleichschenkliges Dreieck (Spin – Viertelverhältnis)

Es gilt: a = b = r, c = r*√2, α = β = 45° = π/4, γ = 90° = π/2, h=c/2, A=r2/2=r*h/2, U=2r+c.

Gleichschenkliges Dreieck (Farbladung – spezielles Sechstelverhältnis)

Es gilt: a = b = r, α = β = 82.5° = 11π/24, γ = 15° = π/12, hc=r*sinα, c=hc/sinα, A=c*hc/2=r2*sinγ/2, U=2r+c.

Das ist schon mal was, wir können alle Objekte auf r zurückführen. Haben schon einen recht ansehnlichen Baukasten und sind noch nicht mal bei den Objekten, die sich durch die Kombination ergeben. Ebensowenig bei der symmetrischen Aufteilung und Zuordnung. Oder den Regeln, wie sich die Objekte zueinander verhalten.

Es könnte sein, dass für Farbladung acht Attribute benötigt werden, nicht nur vier, um die Symmetrie aufrecht zu erhalten. Ebenso wie für das Ladungsfeld. Derzeit gibt es im Ruhezustand eine symmetrische Ungleichheit, die dazu führen würde, dass dieses Element von nil in die Form einer Ellipse gepresst würde. Da im Ruhezustand nicht die gleichen Flächen symmetrisch anliegen, kann nicht überall die gleiche Kraft wirken oder gegenwirken. Die Rotation ist ja etwas, das nil verborgen bleibt und nur der Funktionalität dient.